El arte en todas sus manifestaciones constituye una característica esencial que identifica al ser humano, ha permitido transmitir la cultura en toda su extensión y ha sido y es básico para su supervivencia. Nuestro cerebro plástico necesita el arte. Ya en los primeros años y de forma natural el niño juega, canta, baila, dibuja y todas estas actividades son imprescindibles para su correcto desarrollo sensorial, motor, cognitivo, emocional y en definitiva cerebral que le van a permitir aprender a aprender. Y realizando todas estas actividades el niño se divierte, muestra orgulloso sus resultados a los demás, intenta mejorar y ésta es una forma efectiva de entrenar una de las grandes virtudes del ser humano: el autocontrol. La educación artística es una necesidad no porque nos haga más inteligentes sino porque nos permite adquirir toda una serie de competencias y rutinas mentales que están en plena consonancia con la naturaleza social del ser humano y que son imprescindibles para el aprendizaje de cualquier contenido curricular. Y esto es útil para todos los alumnos, por lo que se convierte en una forma estupenda de atender la diversidad en el aula.

EL CEREBRO ARTÍSTICO

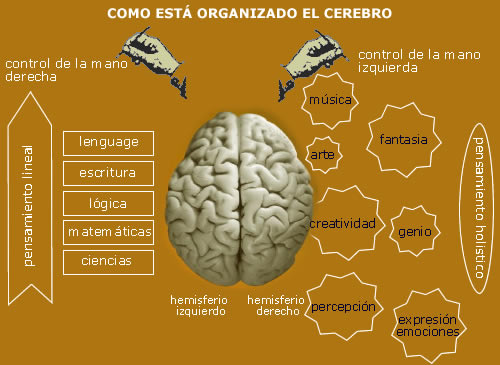

Las neuroimágenes cerebrales revelan algunos indicios de por qué las actividades artísticas son tan importantes. Así, por ejemplo, se sabe que ciertas estructuras de la corteza visual solo responden a tonos musicales, que una parte importante del cerebro y del cerebelo interviene en la coordinación de todo tipo de movimientos, como en el baile, que en las recreaciones teatrales regiones del cerebro especializadas en el lenguaje oral que están conectadas con el sistema límbico nos proporcionan el componente emocional o, referido a las artes visuales, que nuestro sistema de procesamiento visual genera imágenes reales o ficticias con la misma facilidad (Sousa, 2011).

Como podemos ver en la figura 1, cada actividad artística activa diferentes regiones cerebrales. La música se procesa en la corteza auditiva que está en el lóbulo temporal, las artes que conllevan movimiento como el baile o el teatro activan la corteza motora, las artes visuales como la pintura se procesan principalmente en los lóbulos occipital y temporal, mientras que la poesía o la prosa implican a las áreas de Broca y Wernicke relacionadas con el procesamiento lingüístico (Posner et al., 2008).

¿POR QUÉ ENSEÑAR LAS ARTES?

Los estudios que han analizado la implementación de la educación artística en el aula han revelado que los efectos más potentes se encuentran en aquellos programas que se integran plenamente en las asignaturas del currículo y que cuando ocurre esto se obtienen múltiples beneficios relacionados con el aprendizaje de los alumnos y su comportamiento. Rabkin y Redmond (2004) han identificado los más significativos:

- Existe un mayor compromiso emocional de los alumnos en el aula.

- Los alumnos trabajan de forma más activa y aprenden unos de otros.

- Los grupos de aprendizaje cooperativo convierten las clases en comunidades de aprendizaje.

- Se facilita el aprendizaje en todas las asignaturas a través de las artes.

- Los profesores colaboran más y tienen mayores expectativas sobre sus alumnos.

- El currículo se vuelve más real al basarse en un aprendizaje por proyectos.

- La evaluación es más reflexiva y variada.

- Las familias se involucran más.

Desde la perspectiva neuroeducativa, nos interesan especialmente tres factores imprescindibles para el aprendizaje que las artes pueden mejorar:

En un estudio con alumnos de quinto grado (10-11 años) se diseñaron unidades didácticas relacionadas con materias científicas (astronomía y ecología) siguiendo dos procedimientos distintos: en uno se utilizó el enfoque tradicional y en el otro se integraron las artes en la unidad. Así, por ejemplo, en el segundo caso, los alumnos realizaban actividades con objetivos didácticos definidos que incluían actuaciones teatrales, dibujos de posters, recreación de movimientos o utilización de la música. El análisis de los resultados reveló que los alumnos que participaron en la unidad didáctica en la que estaban integradas las actividades artísticas mejoraron la llamada memoria a largo plazo, especialmente los alumnos con dificultades lectoras (Hardiman et al., 2014).

En un estudio longitudinal que duró tres años se quiso analizar cómo afectaba la integración de diferentes programas artísticos al desarrollo personal de alumnos con edades entre 9 y 15 años que pertenecían a entornos socioeconómicos desfavorecidos. En la primera parte del programa se permitió elegir a los alumnos del grupo experimental entre diferentes formas artísticas como la música, la pintura, la grabación de videos, la escritura de guiones o el diseño de máscaras; en la segunda se profundizó más en los medios elegidos a través de un trabajo cooperativo; y en la etapa final en la que intervenían todos los alumnos se escenificó una obra de teatro y se grabó un video sobre la propia comunidad escolar. Los tres años de aplicación del programa revelaron que los estudiantes mejoraron sus habilidades artísticas y sociales, redujeron sus problemas emocionales y, en general, desarrollaron más que el grupo de control toda una serie de competencias interpersonales como la comunicación, la cooperación o la resolución de conflictos (Wright et al., 2006).

Las artes enseñan a los niños que los problemas reales suelen tener más de una solución posible, que es necesario analizar las tareas desde diferentes perspectivas, que la imaginación es una poderosa guía en los procesos de resolución o que no siempre existen reglas definidas cuando tienen que tomar decisiones (Eisner, 2004).

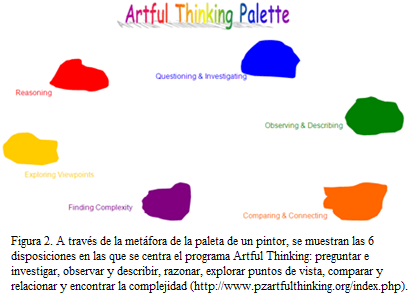

Cuando se integran las disciplinas artísticas en las prácticas pedagógicas se promueve el pensamiento creativo y divergente en los alumnos y no solo eso, sino que también desarrollan un pensamiento más profundo. Un ejemplo sobre esto último lo podríamos encontrar en el programaArtful Thinking desarrollado por el Proyecto Zero de Harvard que utilizaba el poder de las imágenes visuales (ver figura 2), como las de las obras de arte, para estimular en los alumnos procesos como la curiosidad, observación, comparación o relación entre ideas imprescindibles para el desarrollo del pensamiento creativo y del aprendizaje (Hardiman, 2012).

Comentamos, a continuación, aspectos relevantes sobre algunas de las disciplinas artísticas:

MÚSICA

La música nos produce bienestar porque estimula nuestro sistema de recompensa cerebral que libera dopamina y eso nos hace sentir bien. Es beneficioso desde la perspectiva emocional escuchar música, pero desde la perspectiva cognitiva es mejor practicarla. Así, por ejemplo, la activación simultánea de áreas sensoriales y motoras al tocar un instrumento musical conlleva la mejora de capacidades generales como la memoria de trabajo o la atención (Mora, 2013). No obstante, existen muchos malentendidos al respecto.

¿Nos hace la música más inteligentes?

Hay diversos estudios que sugieren que los niños que reciben educación musical obtienen mejores resultados académicos. Sin embargo, la existencia de una correlación no significa que haya una causalidad. El niño puede obtener estos mejores resultados debido a otros factores relacionados, por ejemplo, con sus propias capacidades o con el entorno familiar en el que se desarrollan.

Cuando se utilizan diseños experimentales rigurosos en los que existe un grupo de niños asignados de forma aleatoria que recibe instrucción musical y otro grupo de control que no la recibe, los resultados son diferentes. Y aunque pueda parecer sorprendente, ha habido muy pocos experimentos de este tipo y con resultados poco esclarecedores sobre los beneficios cognitivos que reporta la actividad musical.

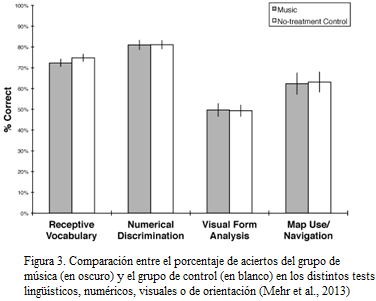

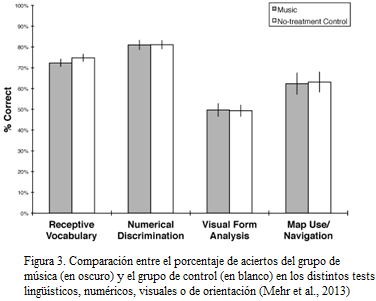

El grupo de investigación de Elisabeth Spelke ha analizado estas cuestiones en una investigación muy reciente (Mehr et al., 2013). En uno de los experimentos se asignaron de forma aleatoria 29 niños de cuatro años de edad a clases de música o de artes visuales de 45 minutos durante seis semanas. Después de ese período de tiempo se realizaron una serie de pruebas y no se encontraron diferencias en las que medían la competencia lingüística y matemática de los niños de ambos grupos y una diferencia muy pequeña en las pruebas espaciales. Como réplica al anterior experimento, los investigadores diseñaron otro similar en el que ahora participaron 45 niños que fueron asignados al grupo experimental que recibía las clases de música o a un grupo de control que no recibía ningún tipo de instrucción. Y en este caso no hubo prácticamente diferencias entre los dos grupos (ver figura 3):

¿Quiere decir esto que la instrucción musical no produce beneficios cognitivos? Evidentemente no. Por una parte hacen falta más estudios que complementen esta investigación y por otra este estudio no medía la inteligencia general de los niños como sí hacían otros sino que iba más encaminado a analizar áreas específicas como la de matemáticas. Lo cierto es que, como manifiesta la propia Elizabeth Spelke, el debate sobre la importancia de la educación musical en particular, o la artística en general, no debería centrarse en los beneficios externos (como puede ser la mejora matemática que se pone en duda en el estudio comentado) sino en los beneficios inherentes al arte como son los relacionados con cuestiones emocionales o sociales. Y esos no requieren ninguna demostración empírica.

En 1993 apareció en la revista Nature un artículo en el que se informaba sobre una mejora temporal en el razonamiento espacial en adultos al escuchar durante 10-15 minutos a Mozart (Rauscher et al., 1993). Este hallazgo fue totalmente distorsionado por los medios de comunicación haciendo creer que la exposición temprana de los niños a la música clásica mejoraría su cociente intelectual. Lo cierto es que no se ha comprobado nunca esto y el llamado “efecto Mozart” hay que considerarlo un neuromito más.

ARTES VISUALES

El cerebro humano ha desarrollado una extraordinaria capacidad para crear imágenes mentales internas e incluso, se ha demostrado en estudios con neuroimágenes que se activan las mismas regiones cerebrales al ver una escena real que al imaginarla (Thompson et al., 2009). Esto es muy interesante, porque la visualización es una herramienta potente en los procesos de memorización.

¿Qué puede aportar una clase de dibujo?

Si preguntáramos a los alumnos qué aprendieron en las clases de artes visuales seguramente la mayoría respondería que aprendieron a dibujar, a pintar o a representar algún gráfico. Es lógico que en las clases de arte se aprendan las técnicas artísticas correspondientes, sin embargo, se pueden aprender muchas más cosas. Winner y sus colaboradores (2006) han identificado ocho disposiciones (rutinas mentales) que los alumnos pueden desarrollar en las clases de artes visuales y que pueden transferirse a otros dominios del aprendizaje:

- Utilización de herramientas y materiales: los alumnos aprenden las técnicas propias de la disciplina utilizando, por ejemplo, pinceles y lápices o pintura y arcilla.

- Participación y perseverancia: los alumnos aprenden a comprometerse con la materia a través de los proyectos realizados.

- Imaginación: los alumnos aprenden a visualizar e imaginar situaciones que se alejan de la mera observación.

- Expresión: los alumnos aprenden a transmitir una visión personal en sus trabajos.

- Observación: los alumnos aprenden a utilizar una mirada propia y a percibir detalles menos obvios.

- Reflexión: los alumnos aprenden a explicar, justificar y evaluar lo que realizan con un espíritu crítico.

- Exploración: los alumnos aprenden a ir más allá de sus creaciones, a tomar nuevos riesgos y a aprender de sus errores.

- Comprensión del mundo artístico: los alumnos aprenden a relacionarse con el arte y a entender todo lo asociado a él como galerías, museos, etc.

Nadie puede dudar de la utilidad de todas estas disposiciones en cualquiera de las materias curriculares (ver figura 4).

ARTES ESCÉNICAS

De forma paradójica, las actividades escolares que implican movimiento, sean artísticas como cualquier estilo de baile o el teatro o deportivas como en el caso de la Educación Física, están siendo reducidas. Sin embargo, las investigaciones en neurociencia están demostrando su importancia a todos los niveles, incluido el cognitivo. Por ejemplo, la danza es una estupenda forma de desarrollar tres aspectos del pensamiento creativo: la fluidez, la originalidad y la capacidad de abstracción (Bradley, 2002). Por otra parte, hoy sabemos que los mismos circuitos neurales que se activan al realizar una acción también lo hacen al observar a otra persona haciéndola. Estas neuronas espejo posibilitan la imitación, una poderosa forma de aprendizaje.

¿Vale la pena apuntar a mi hijo a teatro?

En una investigación en la que Catterall (2002) analizó los estudios realizados sobre los efectos del teatro en entornos escolares identificó muchos beneficios, algunos de ellos relacionados directamente con las materias curriculares y otros, que son los más importantes, con el desarrollo integral de la propia persona. Los más representativos son los siguientes:

- Convierte los conceptos abstractos en conceptos concretos.

- Aborda los contenidos curriculares desde una perspectiva más atractiva.

- Mejora su vocabulario.

- Acerca el aprendizaje al mundo real.

- Permite reflexionar a los alumnos sobre lo que hacen y comparar sus opiniones con las de los demás.

- Fomenta la tolerancia y el respeto por los demás.

- Mejora su autocontrol y su autoestima.

- Suministra un sentimiento de libertad acompañado de responsabilidad.

En mi caso particular, puedo asegurar que algunas de las mayores satisfacciones en mi experiencia docente provienen de haber comprobado como alumnos con dificultades para el aprendizaje o para relacionarse con los compañeros adquirían toda una serie de competencias interpersonales a través del teatro que les hacían mejores alumnos y sobre todo personas más felices.

EN LA PRÁCTICA

Ya hemos hablado de la relevancia de las artes como tales, pero lo más importante es integrar las actividades artísticas en cada una de las diferentes materias curriculares asumiendo una perspectiva transdisciplinaria. Será un acto creativo (no podemos pedir a nuestros alumnos que sean creativos si nosotros no lo somos) que despertará la curiosidad del alumno. Y como tantas veces hemos comentado, esta carga emocional facilitará la atención y con ello el aprendizaje. Cuando estamos motivados, todo es más fácil.

Veamos algunos ejemplos concretos (más información en Sousa, 2011):

- Artes visuales. El profesor de Química pide a sus alumnos que dibujen un organizador gráfico en el que se muestren las fases más importantes de un experimento.

- Música. El profesor de Historia pide a sus alumnos que reflejen en la letra de una melodía popular los hechos más significativos de la Revolución Francesa.

- Poesía. El profesor de Matemáticas pide a sus alumnos que escriban una estrofa de un poema sobre los pasos que hay que seguir al resolver una ecuación matemática.

- Teatro. El profesor de Inglés pide a sus alumnos que escriban un final alternativo de la obra Romeo y Julieta y que hagan una recreación teatral del mismo.

Y podemos seguir todo lo que nuestra imaginación nos permita. Podemos encontrar ejemplos en cualquier asignatura y en cualquier etapa educativa.

Por otra parte, en el caso de currículos artísticos específicos, ya hemos comentado que el aprendizaje basado en proyectos es una muy buen opción porque fomenta más el trabajo cooperativo, la reflexión o la autoevaluación que los enfoques tradicionales, generando además una mayor motivación intrínseca en el alumno.

CONCLUSIONES FINALES

No se puede negar que las actividades artísticas están arraigadas en el propio desarrollo del ser humano desde su nacimiento y que constituyen una recompensa cerebral natural necesaria para el aprendizaje. Porque la práctica de cualquiera de las manifestaciones artísticas lleva asociada un componente emocional que nos motiva y que nos permite contemplar el mundo que nos rodea desde una perspectiva diferente, más estética, más profunda. La Educación Artística resulta imprescindible porque permite a los alumnos adquirir toda una serie de competencias socioemocionales básicas para su desarrollo personal y que, además, les hacen más felices. Y ese es el verdadero aprendizaje, el que les prepara para la vida. El cerebro humano, que es un órgano complejo en continua reestructuración, agradece los retos y necesita el arte.

Jesús C. Guillén

.

Referencias bibliográficas:

- Bradley K. (2002): “Informing and reforming dance education research”. En Deasy R. (Ed.),Critical links: learning in the arts and student academic and social development. Arts Education Partnership.

- Catterall J. (2002): “Research on drama and theater in education”. En Deasy R. (Ed.), Critical links: learning in the arts and student academic and social development. Arts Education Partnership.

- Eisner, Eliot W. (2004). El arte y la creación de la mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Paidós.

- Hardiman, Mariale (2012). The brain-targeted teaching model for 21 st-century schools. Corwin.

- Hardiman M. et al. (2014): “The effects of arts integration on long-term retention of academic content”. Mind, Brain and Education, 8(3).

- Mehr SA. Et al. (2013): “Two randomized trials provide no consistent evidence for nonmusical cognitive benefits of brief preschool music enrichment”. PLoS ONE 8(12).

- Mora, Francisco (2013). Neuroeducación: sólo se puede aprender aquello que se ama. Alianza Editorial.

- Posner, M. et al. (2008): “How arts training influences cognition”, en Learning, arts and the brain: the Dana Consortium on arts and cognition, Danna Press.

- Rabkin N. y Redmond R. (2004). Putting the arts in the picture: reforming education in the 21st century. Columbia College.

- Rauscher et al. (1993): “Music and spatial task performance”. Nature, Oct. 14.

- Sousa, David A. (2011). How the brain learns. Corwin.

- Thomson W. et al. (2009): “Two forms of spatial imagery: neuroimaging evidence”. Psychological Science, 20.

- Winner E. et al. (2006): “Studio thinking: how visual arts teaching can promote disciplined habits of mind”. En Locher P. et al. (Eds), New directions in Aesthetics, Creativity, and the Arts. Baywood.

- Wright R. (2006): “Effect of a structured performing arts program on the psychosocial functioning of low-income youth: findings from a Canadian longitudinal study.”. Journal of Early Adolescence, 26.

%2B12.14.00.png)

![(Foto: Susan Landau y William Jagust) [Img #6546]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_6546.jpg)